各種お手続き

各種お手続き

お問い合わせ・ご相談

お問い合わせ・ご相談

三島信用金庫の相続預金お支払い手続き

大切な方がご逝去されましたことを心からお悔やみ申し上げます。

ご相続発生後の三島信用金庫でのお手続きの流れをご案内します。

WEBでのご相談の受付はこちら

相続WEB受付

- 備える

- 三島信用金庫の相続預金お支払い手続き

相続手続きのご案内

相続のお手続きの受付から支払いまでの流れをご案内します。

なお、融資や預かり資産等のお取引がある場合は、別途のお手続きが必要となります。

STEP

01

相続発生のご連絡

お電話(またはWeb・ご来店)にて、お亡くなりになったお客さまについてお知らせください。今後のお手続きや、ご用意いただく書類についてご案内いたします。

ご預金は相続人の方々の共同相続財産になりますので、相続発生のご連絡に基づき、支払等を停止させていただきます。

ご連絡のときに以下のことをご準備いただくとスムーズに進みます。

- 1.お亡くなりになったお客さまの通帳・キャッシュカードなど(お取引内容がわかるもの)をご準備ください。

- 2.遺言の有無をご確認ください。

- 3.「相続関係者代表者※」をお決めください。

- ※「相続関係者代表者」様は、今後当庫との相続手続きの窓口となる方で、相続預金は、原則、その代表者様の指定口座に振込まれ、解約後の通 帳・計算書等も代表者様へ返却となります。

お電話での連絡

お取引店または下記フリーダイヤルへご連絡ください。

Webでのご連絡

以下の相続WEB受付でご連絡ください。

本フォームからご連絡をいただいた場合、原則ご来店いただくことなく、ご郵送でお手続きが完了できます。

ただし、お亡くなりになられた方と当庫とのお取引内容(融資・貸金庫・投資信託・外貨預金など)により、ご来店をお願いする場合があります。

ご来店でのご連絡

お取引店へお越しください。

STEP

02

必要書類のご準備

当庫所定の「相続手続依頼書」等を作成するために必要な書類をご案内します。

こちらからも必要書類をご確認いただけます。

STEP

03

必要書類のご提出

必要書類が揃いましたら、お取引店へご提出もしくは、当庫相続センターへご郵送ください。

いただいた必要書類を確認し、当庫所定の「相続手続依頼書」等を郵送します。

いただいた必要書類は当庫で確認しだい返却させていただきます。

お預かりした必要書類につきましては、ホチキスを外すこともありますのでご了承願います。

STEP

04

手続き書類のご提出

当庫所定の「相続手続依頼書」等の必要事項をご記入し、ご署名、ご捺印の上、お取引店へご提出もしくは、当庫相続センターへ

ご郵送ください。

お手元にある通帳・証書はご同封ください。

STEP

05

払い戻し等のお手続き

すべての必要書類を提出いただいてから、ご指定の方法でお支払いさせていただきます。

- ※ご来店の際は、運転免許証、健康保険証等、ご本人が確認できる書類をお持ちください。

- ※戸籍謄本等、必要書類につきましては「原本」をご提出ください。

- ※相続に関して、相続人間で紛議が生じている場合やそのおそれがある場合等は、相続手続きを留保させていただく場合がございます。

- ※ご不明点は、お取引の店舗にご照会願います。

よくあるご質問

残高証明書(相続)の発行など、相続に関する解説をご紹介します。

その

1

残高証明の発行について

お亡くなりになったお客さま(被相続人)の口座への振込入金や、口座からの公共料金等のお引き落としがある場合は、原則お取り扱いできなくなります。

お取引先への相続発生のご連絡と、入金口座や引落口座の変更手続を早めにおとりください。

家賃振込や融資のご返済などで引き続き口座でのお取引を希望される場合は、取引店窓口にご相談ください。

- 1.被相続人(亡くなられた方)の戸籍謄本(死亡の事実の記載のあるもの)

- 2.ご請求者が相続人であることが分かる戸籍謄本等

- 3.ご請求者の実印、および印鑑証明書(6か月以内)

- 4.残高証明発行依頼書(金庫所定書式)

- ※金庫所定の発行手数料をいただきます。

- ※発行に時間を要する場合があります。

その

2

相続口座へのお振込みやお引き落とし

お亡くなりになったお客さま(被相続人)の口座への振込入金や、口座からの公共料金等のお引き落としがある場合は、原則お取り扱いできなくなります。

お取引先への相続発生のご連絡と、入金口座や引落口座の変更手続を早めにおとりください。

家賃振込や融資のご返済などで引き続き口座でのお取引を希望される場合は、取引店窓口にご相談ください。

その

3

当座預金取引がある場合

当座勘定取引契約は、契約者様の死亡によって終了します。

当座勘定取引契約者様であった被相続人(亡くなられた方)が生前に振出した手形・小切手等がある場合は、お取引店にご相談ください。

その

4

各種通知物等の発送

各種通知物や、有効期限到来により発行される新しいカード等の郵送物は、相続発生のご連絡を受けた日と、郵送物の作成基準日によって、 発送を停止できない場合があります。

その

5

マル優等非課税扱いの預金口座の相続について

相続人になられる方が、被相続人死亡時に資格があれば、非課税扱いでの継続も可能です。

その

6

出資金がある場合

脱退となります。

その

7

貸金庫のご契約がある場合

解約とさせていただきます。

相続の内容等によりお手続きが異なりますので、事前にお問い合わせください。

被相続人(亡くなられた方)および相続人に関すること

被相続人(亡くなられた方)および相続人に関することをまとめておきましょう。

STEP

01

亡くなられた方に関する事項をまとめましょう。

| お名前 | |

|---|---|

| 生年月日 | 明治、大正、昭和、平成、令和 年 月 日 |

| 死亡日 | 明治、大正、昭和、平成、令和 年 月 日 |

STEP

02

相続人の範囲を確認しておきましょう。

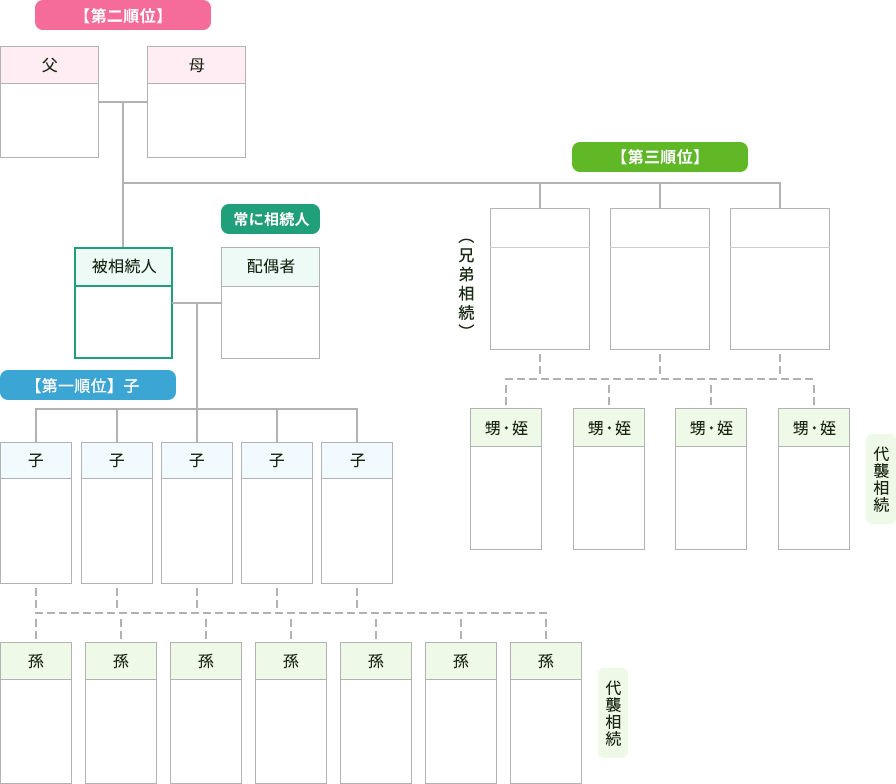

配偶者は常に相続人となります。下記の方が配偶者とともに、相続人となります。

| 第一順位 | 子 | 子が死亡している場合は、孫が代襲相続人となります。 |

|---|---|---|

| 第二順位 | 父母 (第一順位の相続人がいない場合) |

父母が死亡している場合で、 祖父母が存命であれば、 祖父母が相続人となります。 |

| 第三順位 | 兄弟姉妹 (第一順位、第二順位の相続人ともいない場合) |

兄弟姉妹が死亡している場合は、 甥・姪が代襲相続人となります。 (代襲相続人になるのは、甥・姪までとなります) |

STEP

03

相続関係確認図を記載してみましょう。

必要書類

必要となる書類についてあらかじめ準備をしてきましょう。

戸籍謄本について

その

1

被相続人(亡くなられた方)について

相続人を確定するためには、亡くなられた方の出生から死亡までの全ての戸籍を調査する必要があります。

その間、法令の改正等による戸籍の改製等により、連続する複数の戸籍が存在する場合があるため、

それらをさかのぼって全て取得してから相続手続を行うことになります。

その

2

相続人の戸籍謄本について

相続人全員の相続権を確認できる範囲までの戸籍謄本が必要です。

相続人の中で、被相続人(亡くなられた方)の戸籍から、婚姻等により除籍されている方は、現在の戸籍謄本が必要です。

被相続人(亡くなられた方)の現在の戸籍謄本に記載のある方は不要です。

その

3

法定相続情報証明制度について

法務局で「法定相続情報証明書」を取得いただき、金庫にご提出いただくことで戸籍謄本の代わりとなります。

印鑑証明書について

署名・捺印される相続人全員の印鑑証明書(原則として発行後6か月以内のもの)の提出をお願いいたします。海外に居住し印鑑証明書が取得できない場合は、大使館・領事館から印鑑証明書に代わる、「サイン証明書」、住民票に代わる「在留証明書」を入手してください。

相続放棄をした相続人がいる場合

相続放棄申述書に対する家庭裁判所の「受理証明書」または「審判書謄本」が必要です。

相続人に未成年者がいる場合

遺産分割協議で、親権者が未成年者とともに相続人になる場合は、利益相反行為となりますので、特別代理人の選任が必要となります。この場合、家庭裁判所の「特別代理人選任審判書謄本」、「特別代理人の印鑑証明書」等が必要となります。

相続方法別の必要書類について

お預かりした必要書類につきましては、ホチキスを外すこともありますのでご了承願います。

ご相談・お問い合わせ

店舗・ATM

店舗・ATM ログイン

ログイン

預金金利

預金金利 ローン金利

ローン金利 手数料一覧

手数料一覧

借りる

借りる 貯める

貯める 運用する

運用する 備える

備える その他のサービス

その他のサービス 預金金利

預金金利 ローン金利

ローン金利 手数料一覧

手数料一覧 口座開設のお手続き

口座開設のお手続き インターネットサービスのお手続き

インターネットサービスのお手続き